【読書メモ-ビジネススキル】知的戦闘力を高める 独学の技法 (日経ビジネス人文庫) (2024/8/2)

(amazonアソシエイトを利用しています)

著者は、近年かなり書籍を執筆されており、もともと哲学を専攻されていたコンサルの方です。ベースに「哲学」があり、他のコンサルの方とは少し違うテイストの書籍もあるため、読んでいて面白いです。

その中でも、今回は「独学の技法」です。勉強といっても、それ一言では広い概念で、何から手を付ければよいか、どのように進めればよいかよいか等の悩みは尽きないと思います。特に、明らかな目標がない状態ではなおさらと思います。

そんなときの参考になる書籍と思います。

1.概要

(1)独学が必要な理由

まず独学が必要な理由として4つあげられています。

①知識の不良債権化

- 知識がすぐに役に立たなくなる。

②産業蒸発の時代

- イノベーションにより企業や事業が蒸発する。

③人生さん三毛作

- 人生は長いのに、企業の旬の時代は短い。

④クロスオーバー人材

- イノベーションは、「新しい結合」により成し遂げられる。「新しい結合」のためにのπ人材の横棒で表現される「さまざまな領域」は、身につけるしかない。

(2)独学システムの4つのモジュール

①戦略:どのようなテーマで知的戦闘力を高めるかを決める。

- 戦略設定はテーマ(自分が追求したい論点)で選ぶ。ジャンルではない。

②インプット:本やその他の情報ソースから情報を効果的にインプットする。

- ユニークな知的アウトプットが生み出せるかどうかは、無節操なインプットの蓄積による。

- 本と本との関係をメタファー(隠喩)とメトニミー(換喩)の構造でとらえる。

- 人は、高度なフィルタリング機能、文脈能力を持つため、見識のある人物に会って、その人物から薫陶・知見を得ることは最も効率のいい学習方法である。

③抽象化・構造化:知識を抽象化したり、他のものと組み合わせたりして独自の視点を持つ

- 抽象化とは、細かい要素は捨ててしまい、本質的なメカニズムだけを抽出すること。抽象化すると個別性が低下し、いろいろな状況に適用して考えることができるようになる。

④ストック:獲得した知識や洞察をセットで保存し、自由に引き出せるように整理する

関連するキーワードやコンセプトで紐づけし必要に応じ引き出せればよい。

知的生産システムの構築方法

①アンダーラインを引く「事実」「示唆」「行動」

②選り抜き 5~9か所

③転記 抽象化で得た仮説・示唆・行動をセットで

(3)教養が知の武器になる理由

①イノベーションを起こす武器となる

②キャリアを作る武器となる

③コミュケーションの武器となる

④領域横断の武器となる

⑤世界を変える武器となる

2.考察

近年は情報収集しやすくなりいろいろなことにチャレンジしやすくなっています。そして、いろいろなことに手を出したくなる。この欲求みたいなものを逆手にとって、とりあえず少しやってみて、自分に合えばがっつりやる。そして専門性をいくつか身につけていくのが良いかと思います。

もちろん、まずは1つのことを頑張る。その後、そこから派生して、さらに興味がわくジャンルもでてくる。そして、そちらも学んでみる。なんて流れもよいだろうと思います。

情報収集や独学にあたっては、なんでもかんでも集めたり、勉強したりしていては大変なことになってしまうので、上記4つのモジュールは一例としてとらえて、自分なりのやりかたを確立することが大切だと思います。上記にあるように、本書の内容自体を抽象化するということです。

本書では、教養のジャンルとして複数紹介されています。そこに共通するのは、人を知り、社会を知ることにより、ビジネス等に役立てることと感じました。

3.まとめ

本書は、小手先のテクニックだけでなく、しっかりとした考え方を身につけるための土台を築くヒントが書かれています。

これから戦略立てた独学という点を意識しつつ、幅広く教養も学んでいきたいと思います。

(amazonアソシエイトを利用しています)

【読書メモ-ビジネススキル】調べるチカラ 「情報洪水」を泳ぎ切る技術 (2018/1/1)

(amazonアソシエイトを利用しています)

かなり前に購入した本ですが、普段情報整理をするにあたり軽く読み直したので、新年一発目でまとめておきたいと思います。

著者は、特許情報コンサルタントとして活躍されており、特許情報の活用という点では非常に有名な方です。

そんな方が、特許というお話から少し離れ、「情報を調べる」ということについて書かれています。そもそも特許は権利でもありますが、情報としても扱える優れものです。

1.概要

下記に概要について図にしました。

そもそも、なんのために情報収集するのか?といったところからスタートし、それを意思決定に用いるということがゴールになります。

「情報収集→知識をストック→インテリジェンス→意思決定」メインの流れですが、情報収集を量・質ともいいものにするために「情報収集→知識をストック→情報発信でギブ&テイク→情報収集→・・・」のサイクルも重要です。

近年では、このサイクルを効率的に回すために様々なデジタルツールも活用できるようになりましたし、デジタルだけでなく、アナログ的に人と会うことも重要な要素となります。

2.考察

本にも記載されていますが、このサイクルを効率よく回すためには、そもそも好奇心がないと難しいと思います。長く続けていくことになりますので・・

しかし、仕事だけでなく、趣味でも普段の生活でも情報収集はするわけですので、まずはやりやすいところから始めるのがよいと思います。

情報収集という点では、Web検索は普段から行うことが多いですし、情報発信という点でにおいては、SNSをやっている方も多いと思います。そのSNSの記載内容を少し工夫するだけで、十分な情報発信になるのではないかと思います。

Web検索以外では、読書も忘れてはいけません。本書ではストック情報とフロー情報という分け方をされており、それぞれ特性が異なります。さらに本は編集が入っており、体系的にまとめられていることも読書するの利点の一つです。

こういったことを繰り返しているうちに、仕事でも普段の生活でも、自分にとって必要な情報と不必要な情報を分ける目利きができるようになり、情報洪水に負けることが少なくなるのではないかと思います。

読書と情報の考え方については、方向性が異なる主席ですが、下記の書籍も参考になります。

3.まとめ

今回、本書を確認しなおして、このよいサイクルを回すことを意識することにより、自分にも他者にもよい結果があるように思いました。

自分にとっては、情報収集を通して知識をストックでき、それだけでも知りたいという欲求を満たせますし、それを情報発信することにより他者に対しても利益があるかもしれない。さらに、何かしらの意思決定につなげることができれば、会社であれば仕事が進みますし、普段の生活であれば、変化のある楽しい毎日を過ごせるのではないかと思います。

(amazonアソシエイトを利用しています)

【ニュース-知的財産】特許行政年次報告書2024年版・商標(その4/4)

続いて特許行政年次報告書2024年版、商標登録出願を概観してみました。

今年の報告書

昨年のブログ

目次

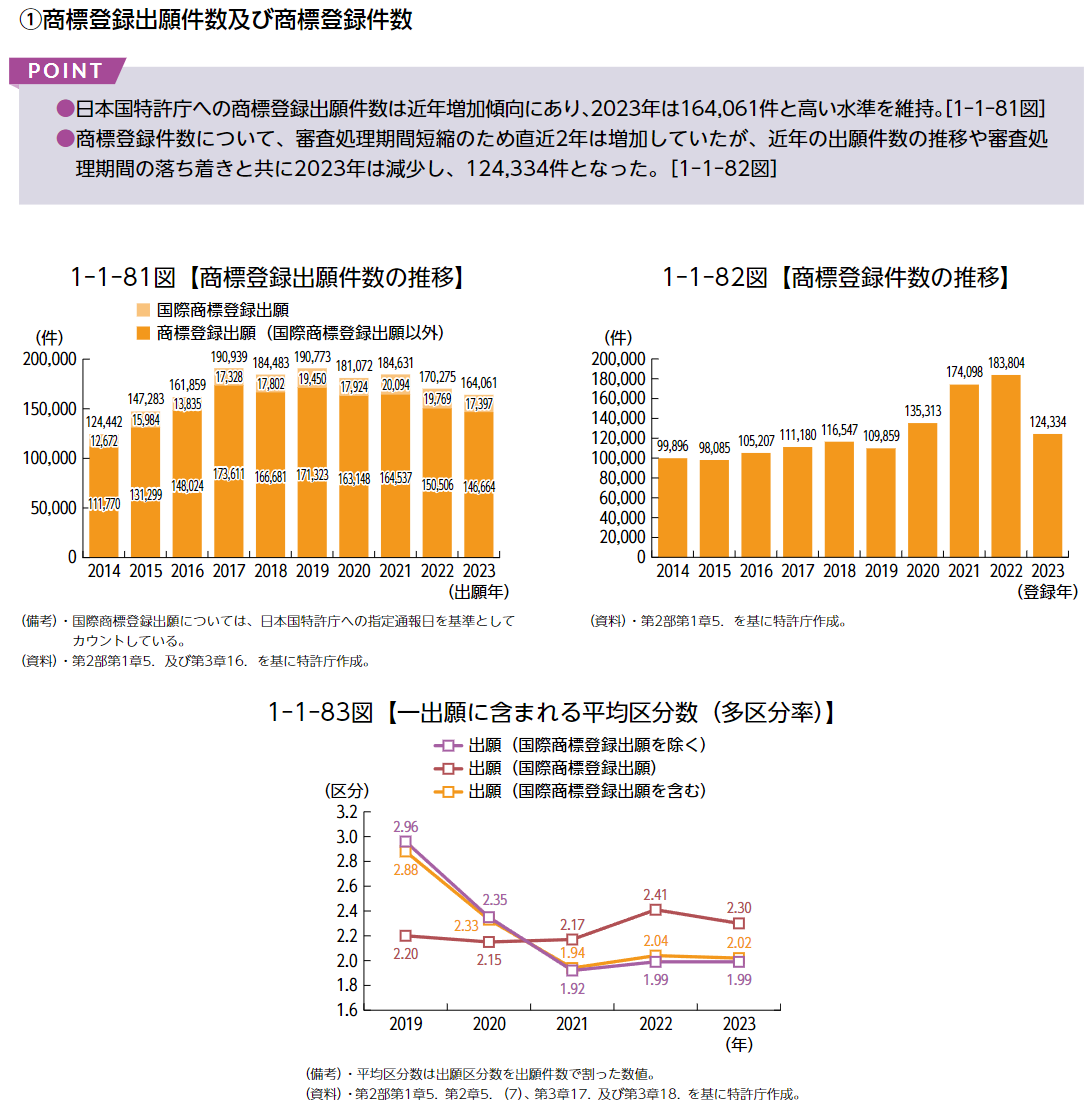

1.日本国の商標登録出願推移等

出願件数は、少し減少していますがほぼ横ばい。登録件数が激減と思いきや、審査期間短縮のため直近2年間は増加していたとのことです。たしかに出願件数が横ばいで、登録件数が増加傾向となると納得です。

ということで、全体として、横ばい傾向ということになります。

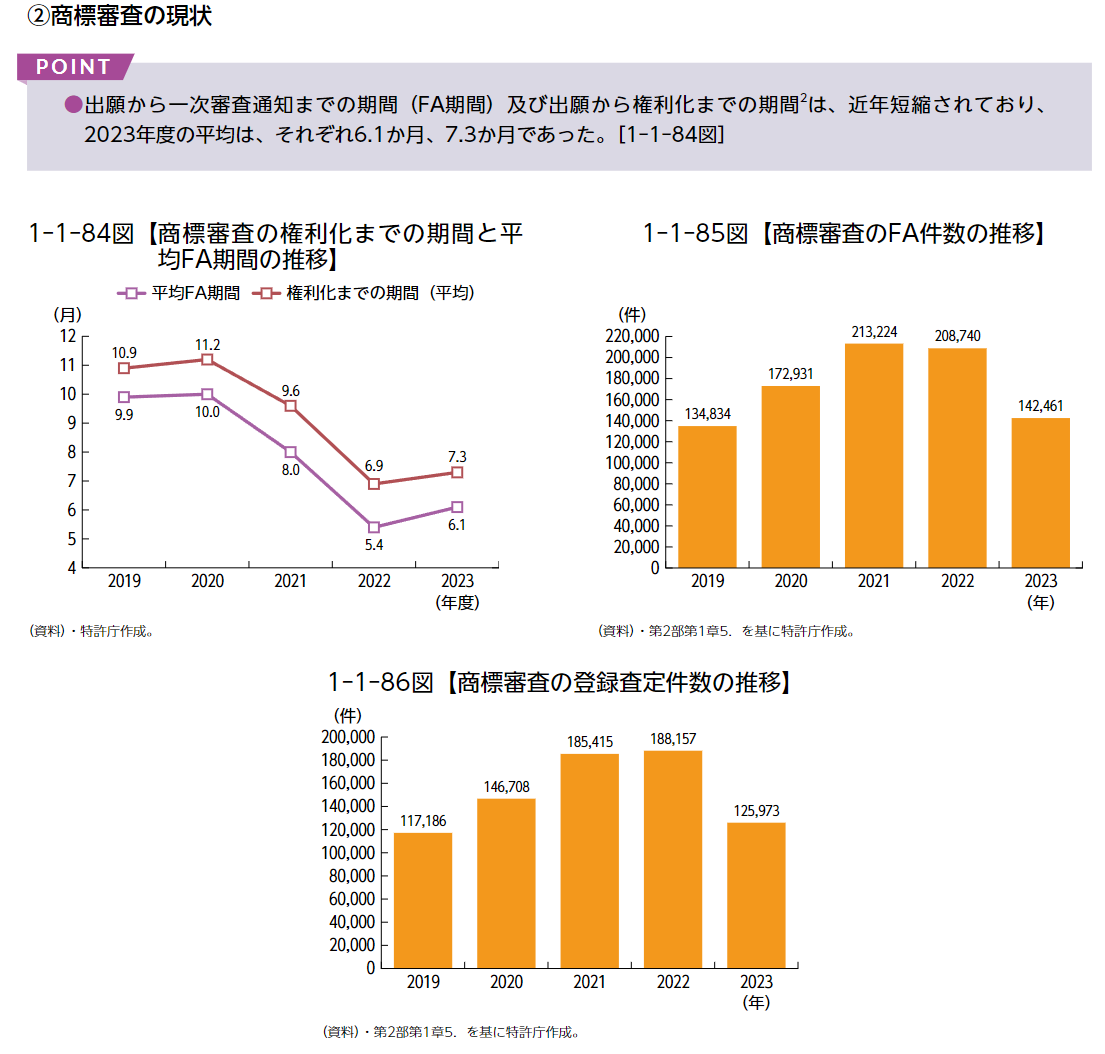

たしかに、審査期間の短縮と同時に登録件数が増加しております。

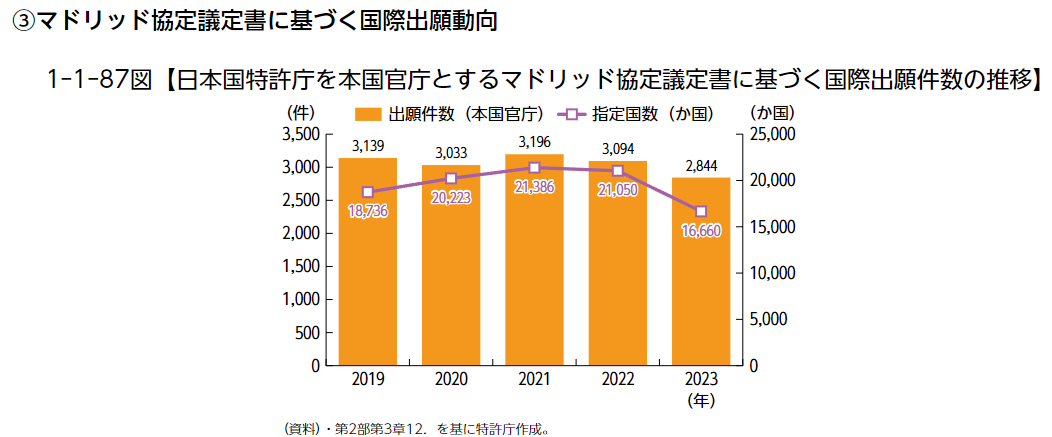

日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願は減少。詳しくは、各国の出願状況で確認します。

2.主要国における商標登録出願推移等

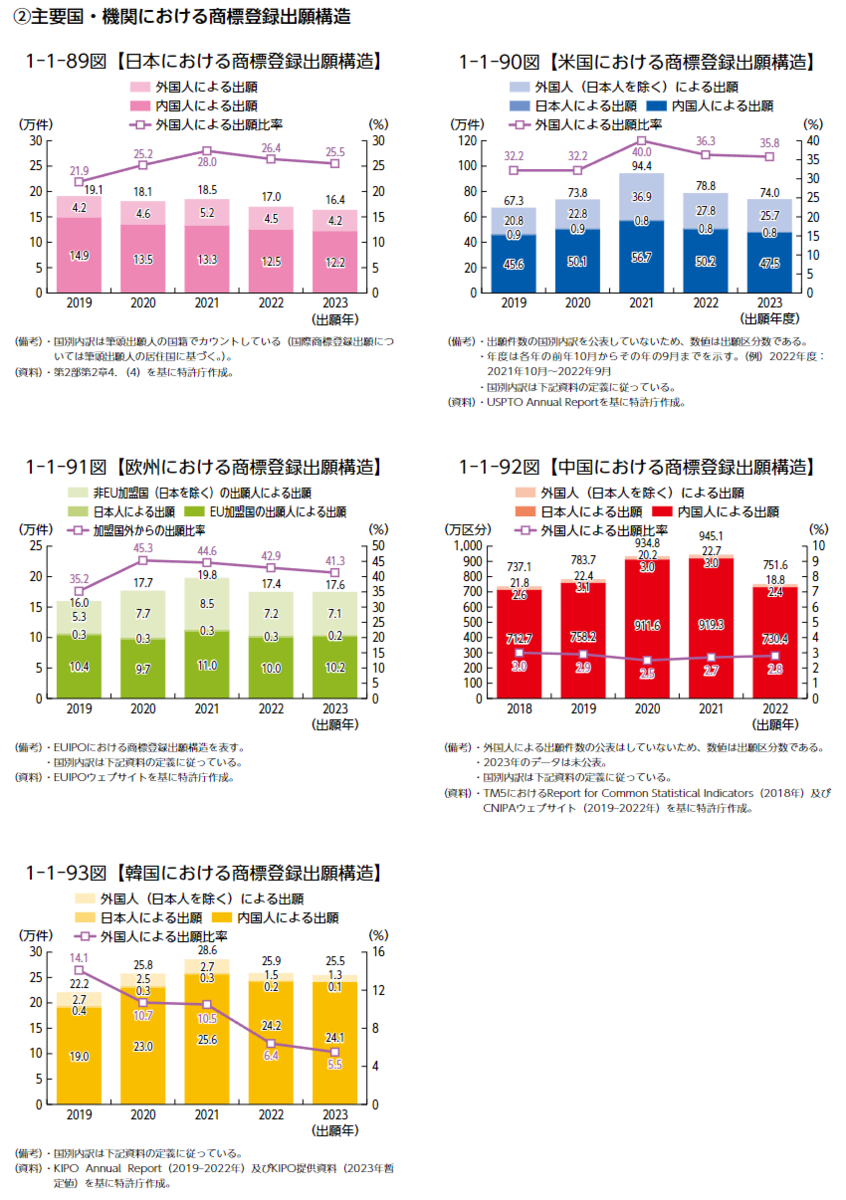

中国は、他の法域と同様、内国人による出願が多い(97%以上)という傾向です。ただし、出願件数は減少しています。

中国→日本への出願、日本→中国への出願が多い。地理的な関係、ビジネスの進出、知財リスクからの結果と思われます。

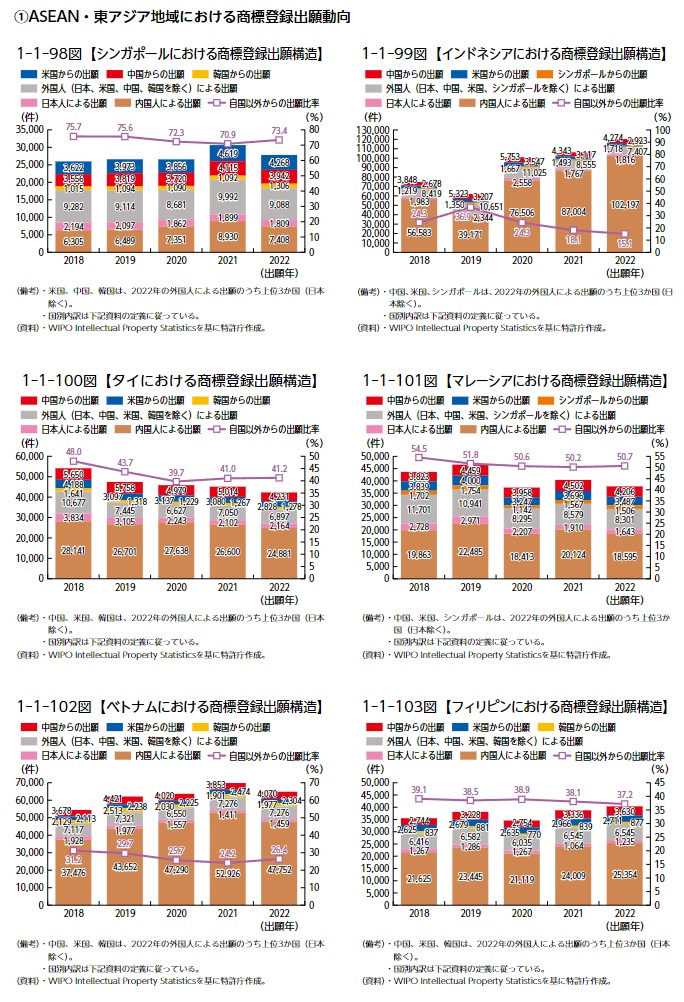

3.新興国における商標登録出願推移等

インドネシアにおける出願増が顕著だが、内国人によるものがほとんどで、その比率も年々増加している。

外国から諸外国への出願の割合は、その他の法域と似た雰囲気です。

ブラジル、ロシア、インドの出願が増加傾向で、それぞれ内国人による出願の割合が多い。

ロシアは特許出願が減少傾向であり、戦争の影響かと思ったりしましたが、商標は増加傾向なので、違った要因かもしれません。

4.まとめ

- 日本では審査期間の短縮が落ち着いて安定してきたようだ。平均FA期間が6.1カ月。

- 諸外国(特に新興国)で出願増は、内国人によるもの。

- 仮説として、地理的な関係、ビジネスの進出、知財リスクから中国→日本への出願、日本→中国への出願が多い。

<広告>

【ニュース-知的財産】特許行政年次報告書2024年版・意匠(その3/4)

続いて特許行政年次報告書2024年版、意匠登録出願を概観してみました。

今年の報告書

昨年のブログ

目次

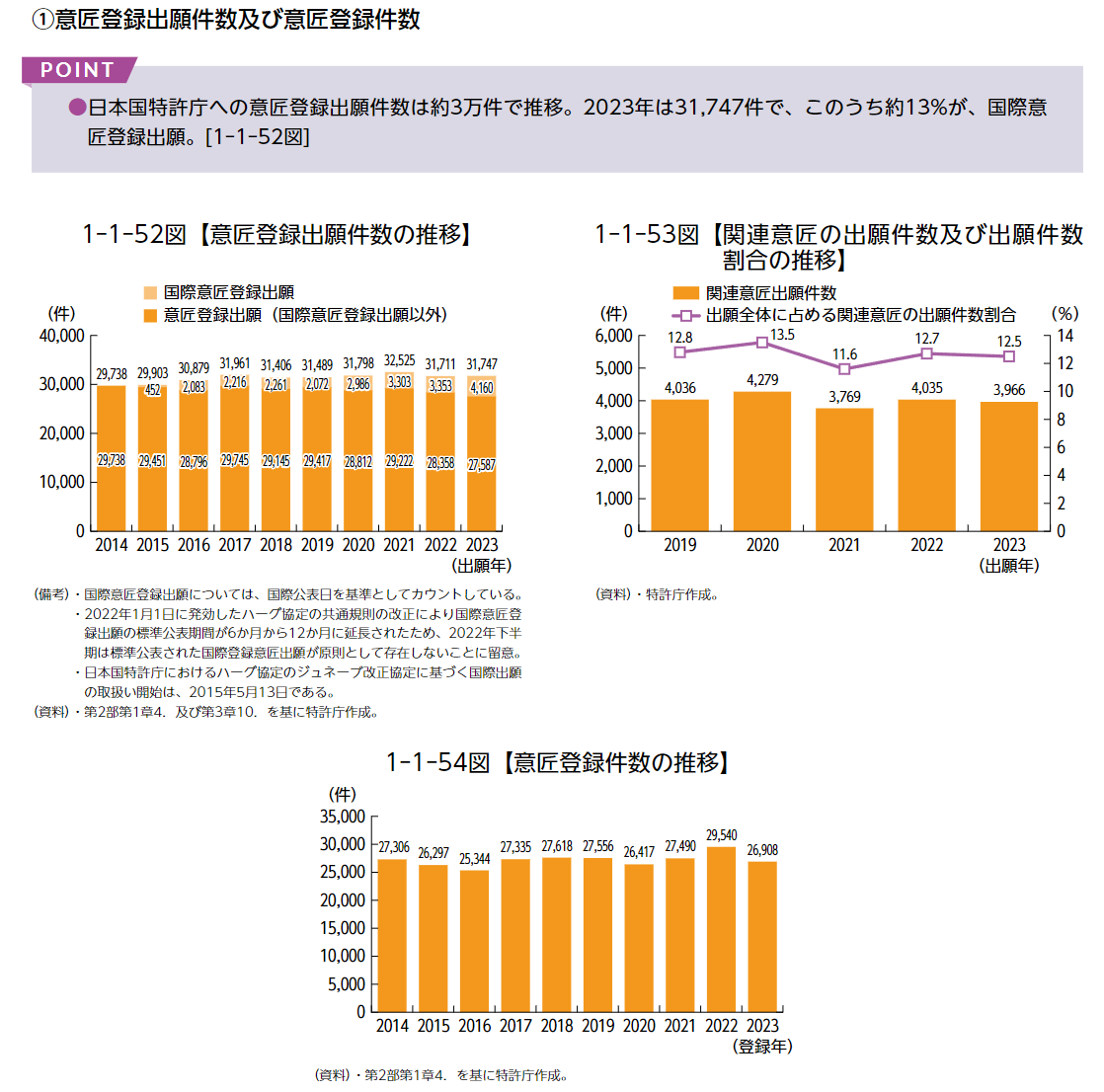

1.日本国の意匠登録出願件数推移等

ほぼ横ばいです。よく言えば高い水準で安定。

国際出願の件数については、昨年中国の伸びに驚かされましたが、今回はさらに増加しています。今後どうなることか。どういった出願が多いか確認してみたくなります。

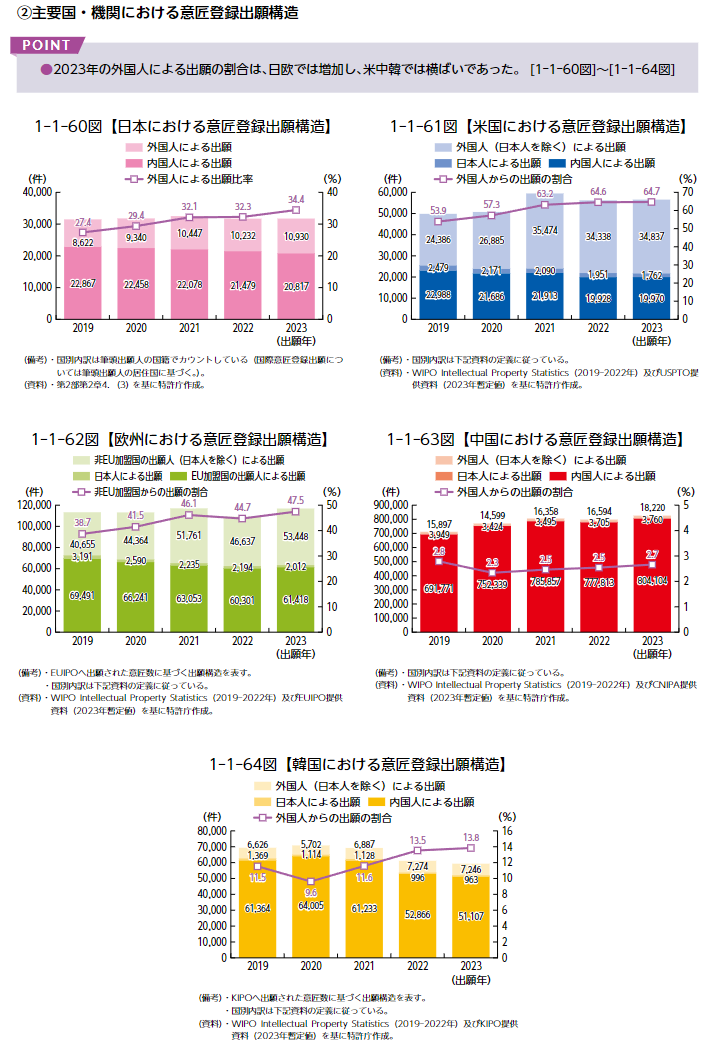

2.主要国における意匠登録出願推移等

日米欧は、外国人による出願が微増傾向で、韓国も少ないながら微増の傾向なのも引き続きです。

中国の圧倒的な内国民による出願も引き続きで、全体としての出願も微増の傾向。この中国の傾向は、特許と同様です。

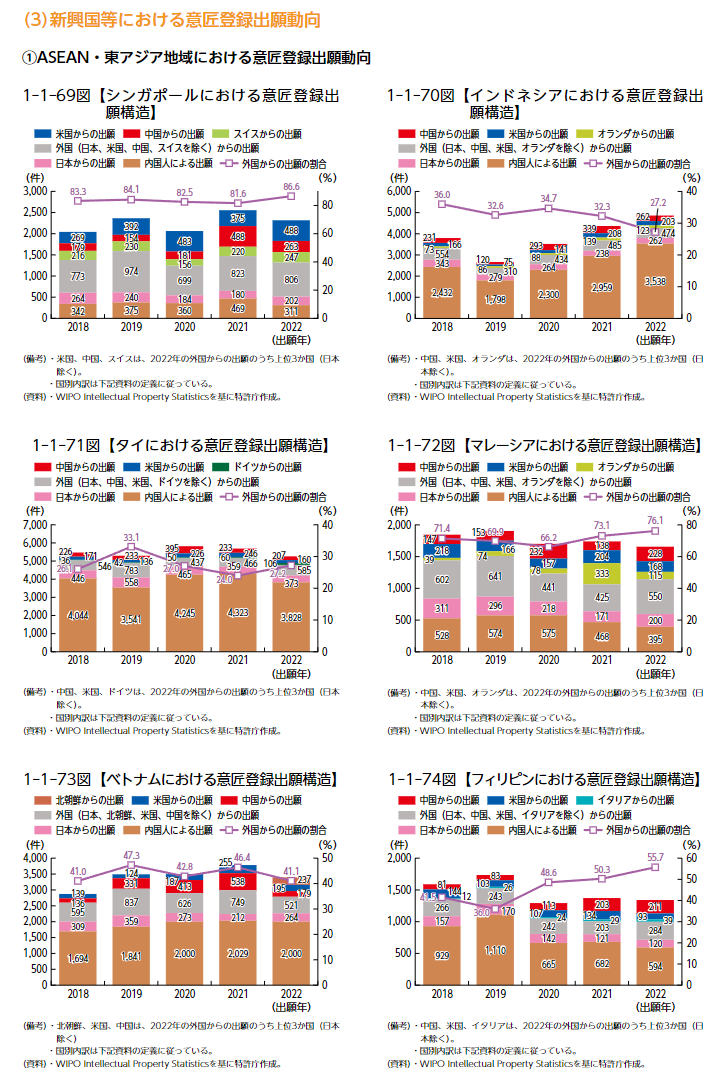

3.新興国における意匠登録出願推移等

ASEAN加盟国では、シンガポールとマレーシアは、様々な国から出願があるのが特徴的で、外国からの出願も微増しています。

その他はどちらかというと内国人による出願が多いですが、その中でもフィリピンは、外国からの出願の割合が増加傾向だが、内国人による出願が減り外国からの出願が横ばいという状況です。

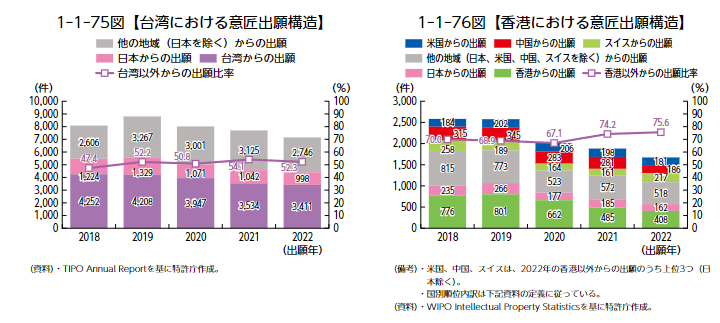

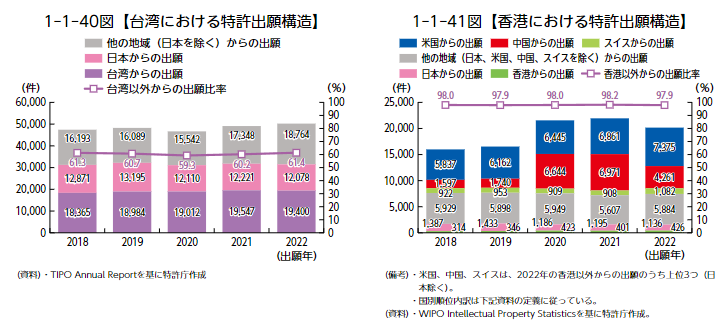

ASEAN加盟国以外では、本国以外からの出願が多いです。台湾は半分程度が台湾以外から、香港では8割以上は香港以外からといった状況です。

また、香港は、外国からの出願の割合が増加傾向だが、内国人による出願が減り外国からの出願が横ばいという状況です。この傾向はフィリピンに似ています。

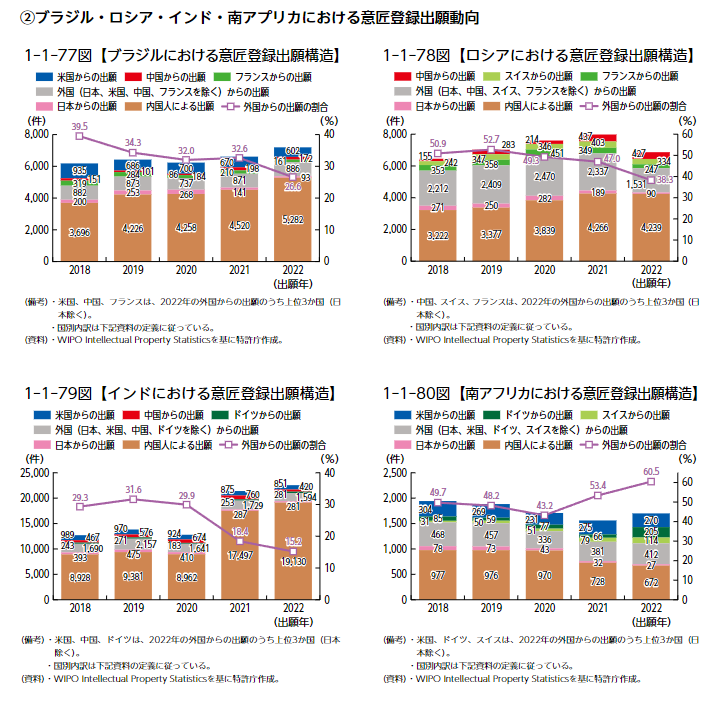

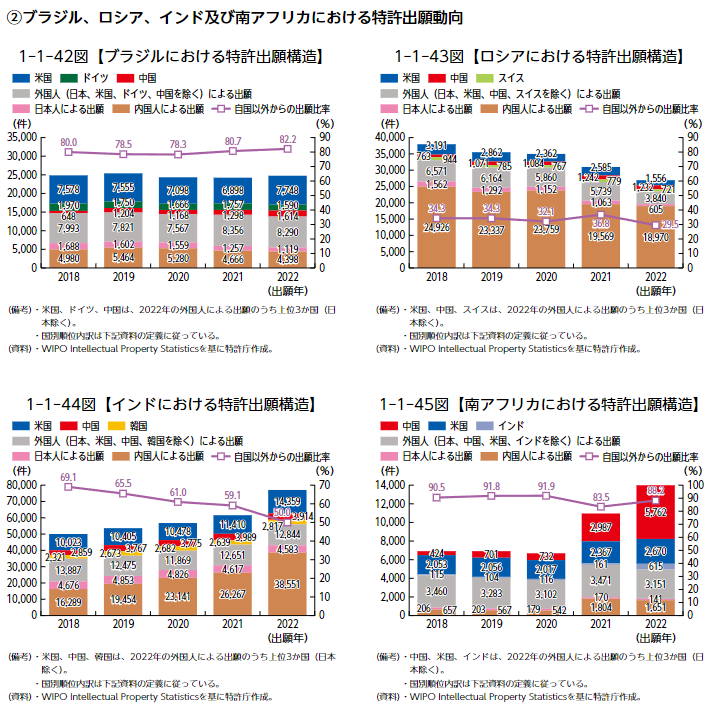

ブラジルとインドは増加傾向で、内国人による出願により増加したという傾向が似ています。特許も増加傾向です。

ロシアは戦争の関係?か、外国からの出願が大きく減っています。特許も減少傾向です。

南アフリカは、内国人による出願は減ったが、外国からの出願が大きく増加しています。特許も増加傾向でしたが、特許は中国による出願により増加していましたので、もしかしたら1-1-80図のグレー部分は中国が多いかもしれません。

4.まとめ

- 日本の出願においては、横ばいの傾向、いいかえると安定しているともいえるかもしれません。

- 中国の特に国際出願の伸びが大きいので、特許同様注目です。

- 意匠登録出願は、特許の傾向とあわせて比較したほうが、見落としが少なそうです。

<広告>

【ニュース-知的財産】特許行政年次報告書2024年版・実案(その2/4)

続いて特許行政年次報告書2024年版、実用新案登録出願を概観してみました。

今年の報告書

昨年のブログ

目次

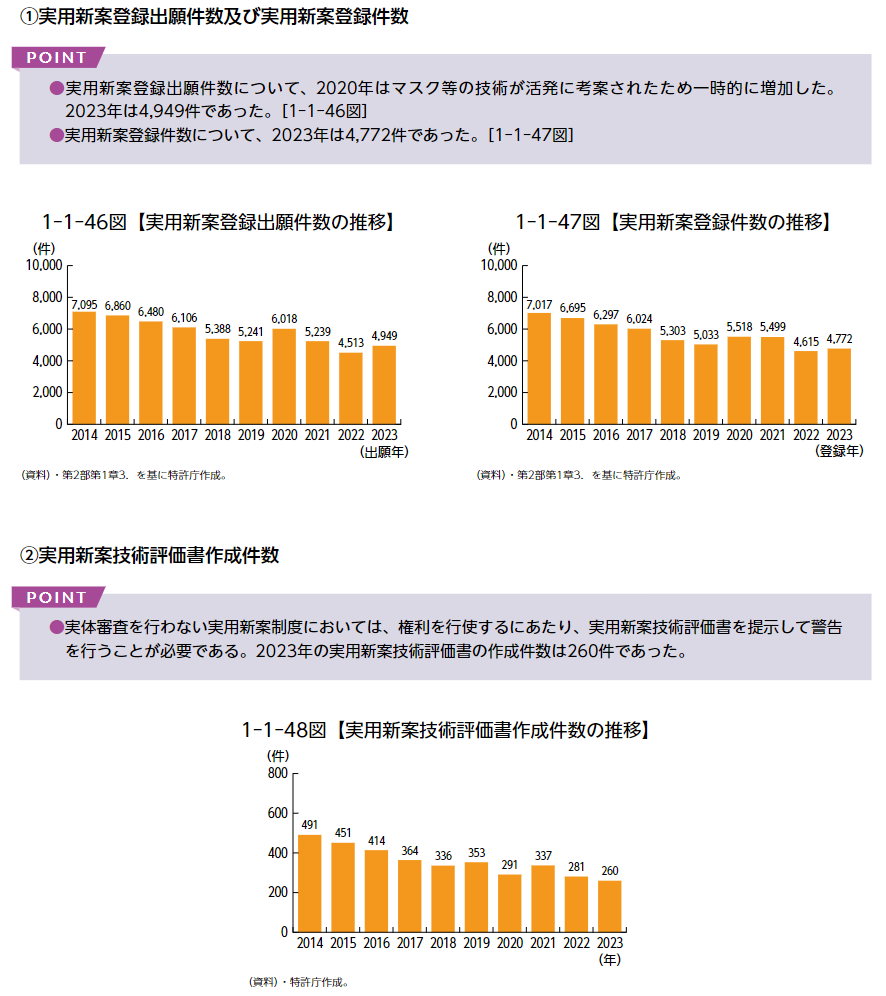

1.日本国の実用新案登録出願件数推移

2023年は出願が微増しています。といっても持ち直したという感じでしょうか。2020年はマスク関係の出願のようですが何が増えているか。この観点は分析したことはないですが、分析しても面白いかもと思いました。

ちなみに、下記が特許出願の傾向は微増でしたので、実用新案登録出願と同様の傾向です。特許出願している出願人が実用新案登録出願もしていると仮定すると、双方相関があるのはなんとなくイメージできますが、特許出願と実用新案登録出願している出願人が別であれば、日本全体として、研究開発が活発になってるということでしょうか。いろいろ仮説は立てれそうです。

2.日中韓の実用新案登録出願推移等

まず、日中韓の実用新案登録出願について、ちょっとおさらいで、昨年調べた簡単な制度比較を記載しておきます。

日本:無審査で早期に登録できるが、権利行使に技術評価書が必要。

中国:無審査で登録でき、かつ、権利行使に技術評価書が不要。

韓国:審査有だが比較的登録されやすい。ただし、権利解釈は狭くなる可能性が有り。

(1)中国

中国は、制度的にも日本とは異なりためと思われますが、出願は高止まり(高水準で安定ともいえる)しています。

ただし、日本人による出願は減少傾向です。特許で権利取得できればよいし、費用対効果を考えて特許だけでよいと判断しているためかもと考えました。しかし、下記に中国における特許出願と実用新案登録出願を比較のため並べてみると、日本人の中国での特許出願も微減しています。ということは、日本人の中国への特許出願・実用新案登録出願は、厳選して出願するようになったのかもしれません。

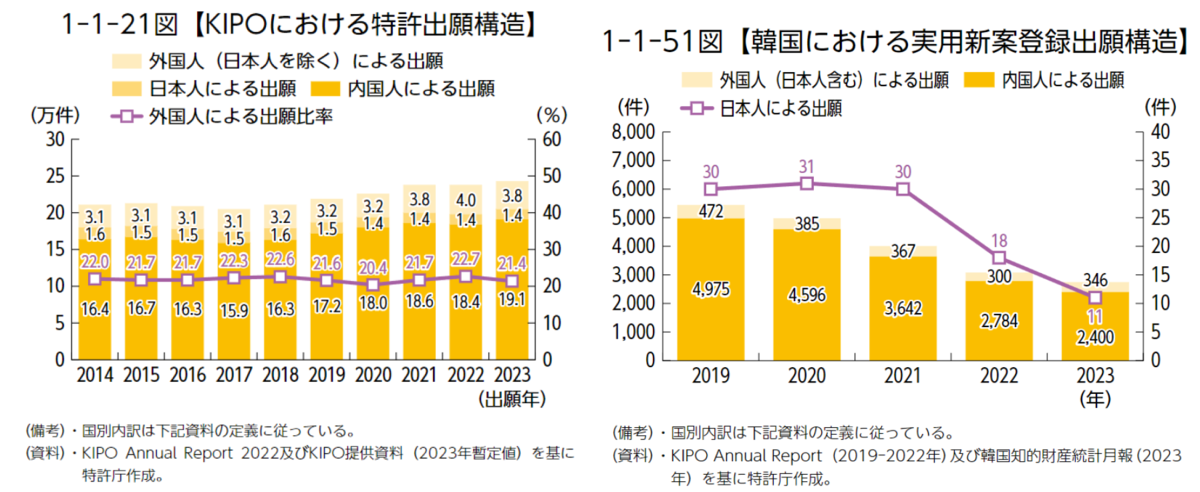

(2)韓国

韓国は、昨年から引き続き減少傾向です。そろそろ下げ止まるかなといった状況です。

同様に、下記に韓国における特許出願と実用新案登録出願を比較のため並べてみました。特許出願が横ばいか微増となので、純粋に特許出願だけで十分と考えている出願人が多そうです。

3.まとめ

- 日本の実用新案登録出願は、少し持ち直した。→どういった出願が増えたか気になる。

- 中国は高水準で高止まり。ただし、日本からの出願は微減。→日本からの出願は厳選するようないなった?

- 韓国は、減少傾向。特許は微増。→特許で十分と考えられている?

実用新案登録出願制度は、国により制度運用がたいぶ違うので、出願する際は、特許以上に明確な目的をもって制度を利用したほうがよいと思います。

<広告>

【ニュース-知的財産】特許行政年次報告書2024年版・特許(その1/4)

最新版の特許行政年次報告書2024年版について昨年分はざっと確認し、1年ではあまり変わりはないかなと思いましたが、今年も見てみました。

今年の報告書

昨年のブログ

目次

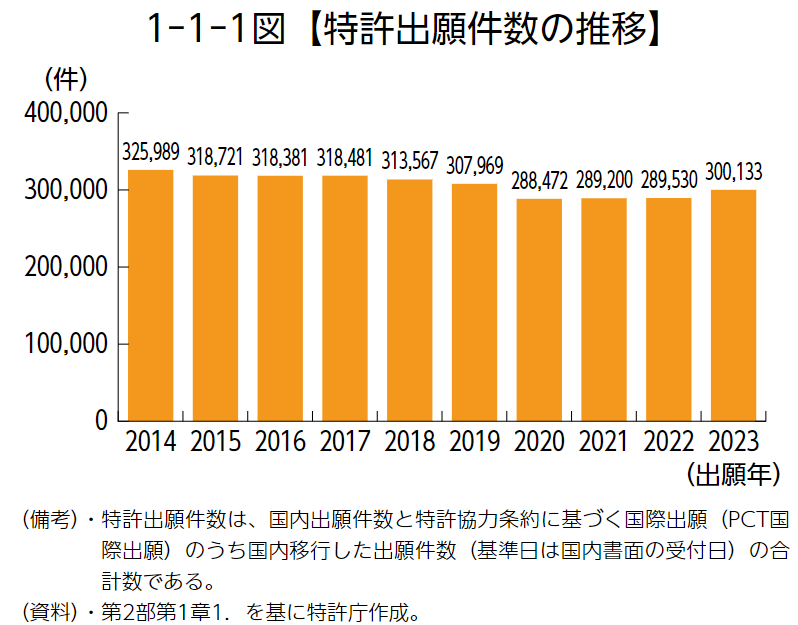

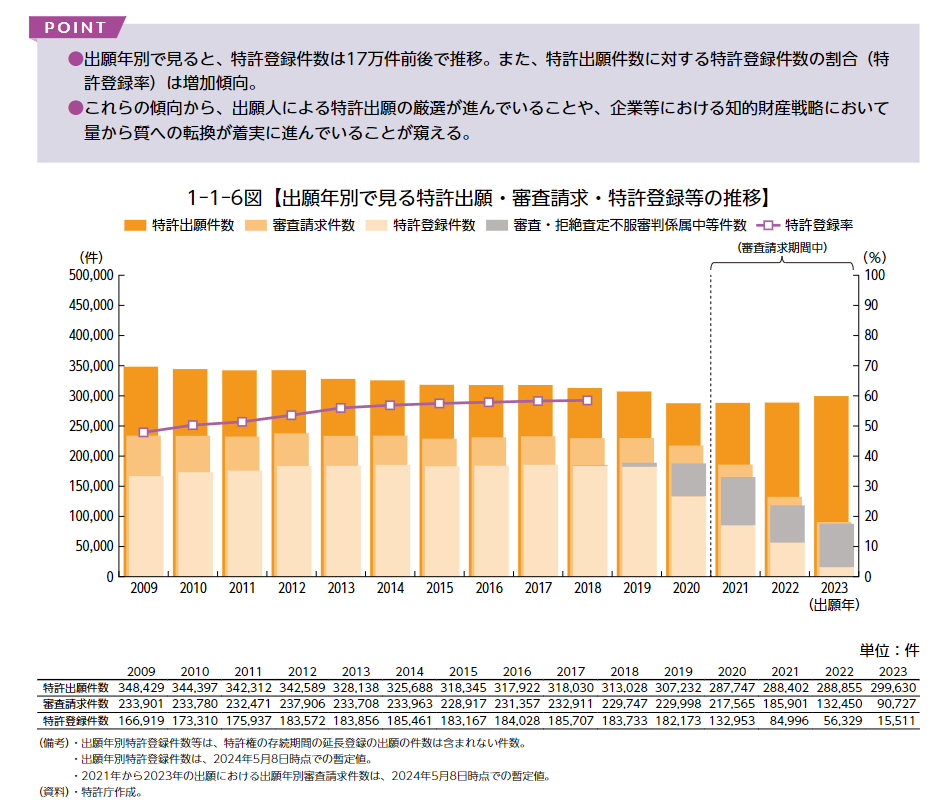

1.日本国の特許出願件数推移等

日本国の特許出願件数は微増しておりました!

各企業の中で、特許出願の方針について見直しがされている?中で、特許出願がされるということは、研究開発が盛ん・アイデアが生まれている・お金に余裕もある等の理由が考えられるため、増加となればけっこういいことのような気がします。

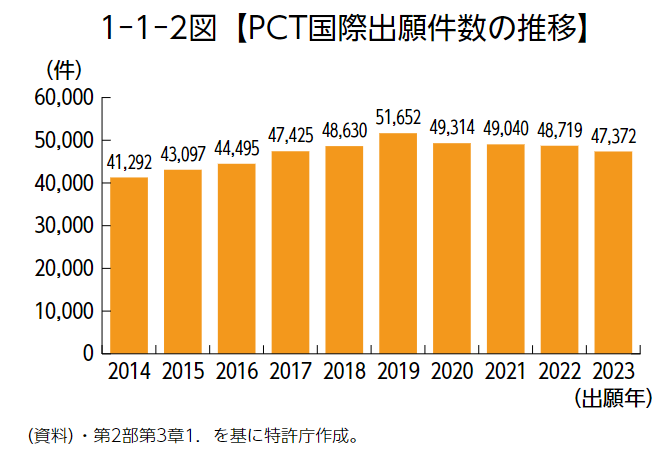

日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際特許出願は少し減少です。横ばいともみることができるので、今後どうなるかですね。後述する各国への出願で確認したいと思います。

2.主要国の特許出願件数推移等

(1)特許出願件数推移・登録件数推移

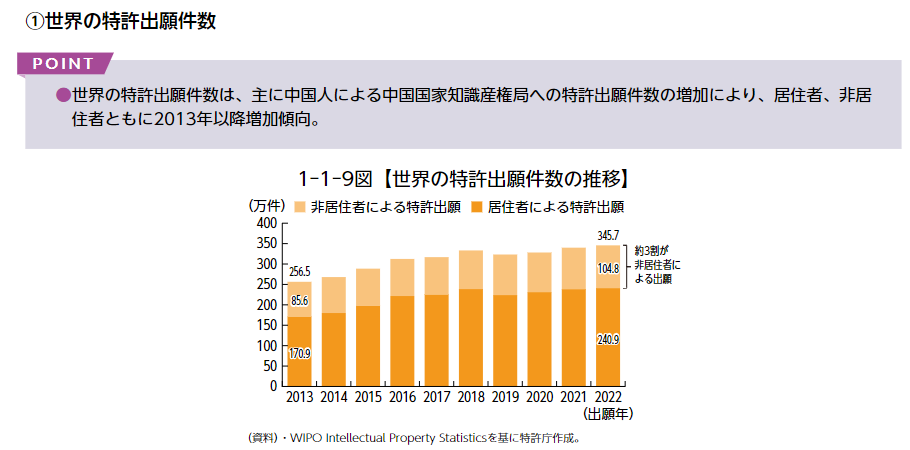

世界の特許出願件数は微増傾向です。中国人の中国への特許出願が増加とのことで、昨年と変わらない傾向です。

(2)庁別出願件数推移等

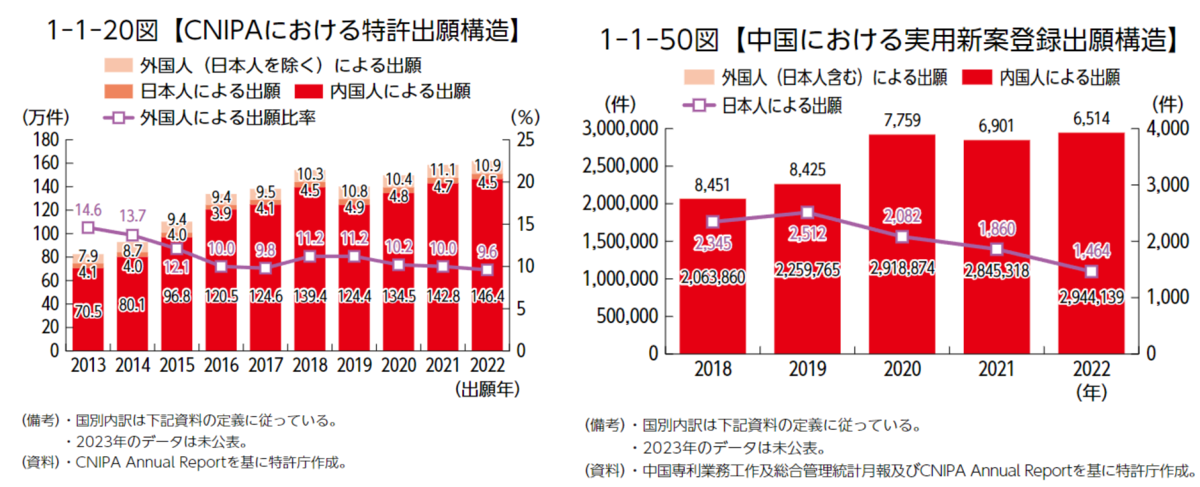

世界の特許出願件数のところで記載した「中国人の中国への特許出願が増加」という点について1-1-20図をみるとかなり顕著であることがわかります。

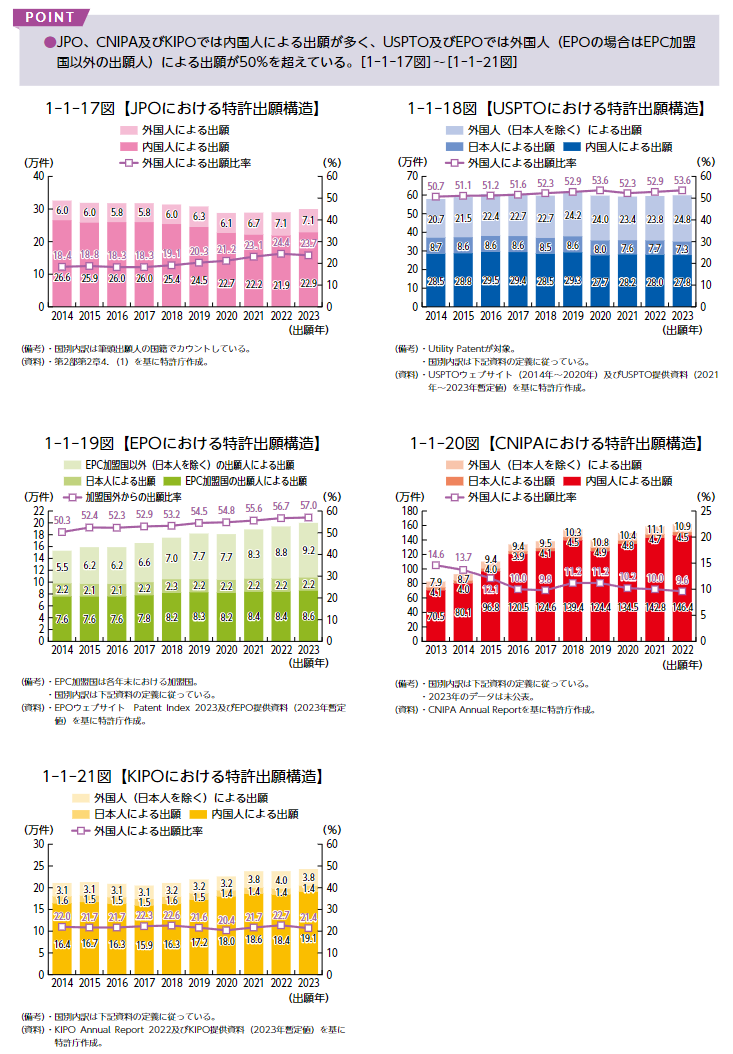

その他の特徴として、日本・中国・韓国は内国人による出願が多く、米国・欧州では半分が外国人による出願が多い。また、欧州・中国・韓国は増加傾向です。

欧州が外国人による出願が多く、かつ出願全体としても増加傾向で特許の面でも、ビジネスの面でも、今後どうなるか注目です。

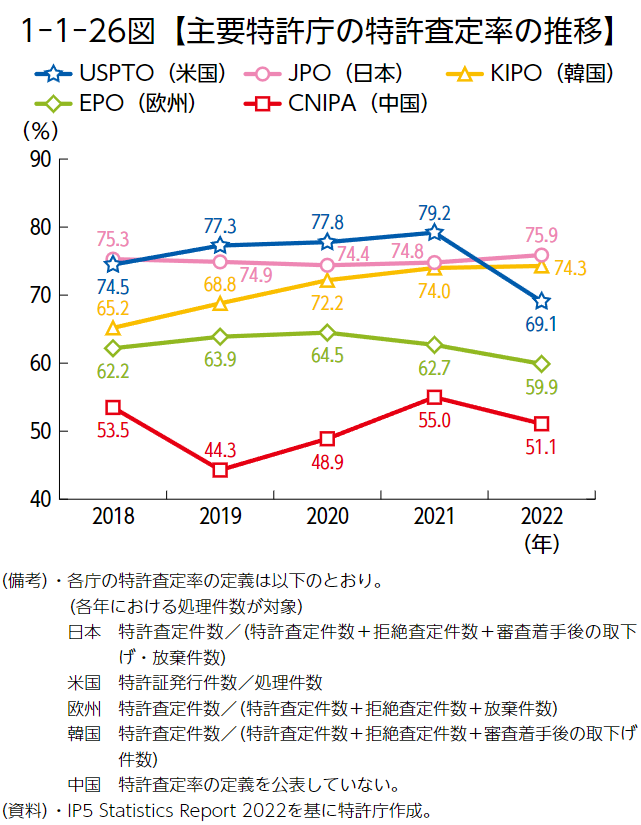

米国の特許査定率が2022年で下がっているのが気になります。もともと米国の場合、審査官により特許査定率が大きく異なるというのは聞いたことがあります。この点も、今後気にしておきたいと思います。

(3)新興国における特許出願推移等

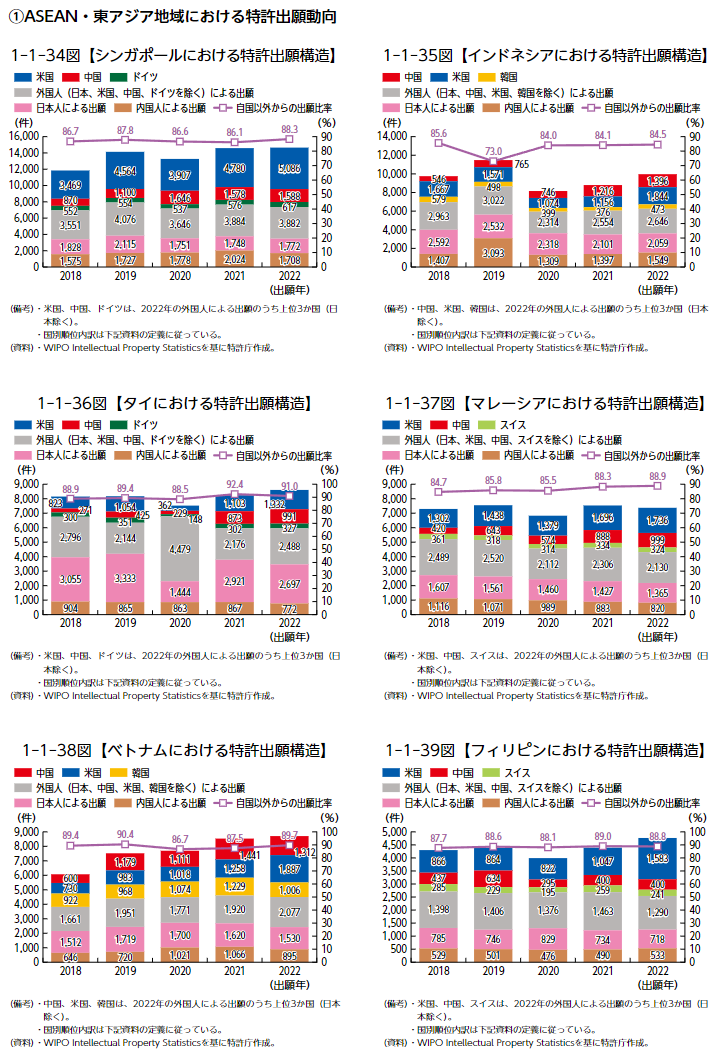

ベトナムにおける出願件数の伸びが大きい傾向は引き続きです。中国の出願が多いのが特徴的です。中国とベトナムは隣国で、輸出入で深い関係にあるためと思われます。

香港も出願件数も多いですが、こちらも中国との関係(陸続き)のためと思われます。

シンガポールは横ばいですが高い水準です。東南アジアのハブとして発展著しいということでしょう。

インドネシア、タイ、フィリピンは微増傾向です。

台湾は半導体関係でしょう(多分)。

ロシアの特許出願が減少傾向なのは、戦争の関係?

インドと南アフリカにおける出願件数の伸びが大きいのは変わらずですが、伸び率に拍車がかかっています。伸びのほとんどは、中国から南アフリカへの出願件数です。

参考:習近平国家主席、南アに4度目の訪問、2国間協力を推進(2023/08/24)

3.まとめ

- 日本国内の特許出願は微増ですが良い傾向と思います。

- 中国の特許出願(ベトナムや南アフリカ)は、今後どうなるか注目したいです。

- 全体として特許出願が増加している国は、経済的発展と密接に関わっていると思いますので要注目です。

- 米国の特許査定率が下がったのが、地味に気になります。

<広告>

【書籍レビュー-社会】なぜ働いていると本が読めなくなるのか (2024/4/17)

たぶん最近売れている本だと思います。本屋さんでもけっこう目立つところに陳列されていたりしました。

なぜ働いていると本が読めなくなるのか、スマホでゲームはするし、ネットサーフィンもする。そして、積読が増えていく・・。

きっと、私も含めてたくさんの人がお悩みでしょう。

そんな謎を解き明かしてくれます。

ここから下はネタバレを含みます。

1.概要

帯にあるように、戦前から令和の現代まで、読書史と労働史から読書の位置づけを、紐解いていきます。この歴史的変遷も、非常に面白かったです。

本書において、特に現代においては、

- 読書ーノイズ込みの知を得る

- 情報ーノイズ抜きの知を得る

であると書かれています。

ということは、

①働きすぎて忙しければ、ノイズ込みの知を得るより、ノイズ抜きの知を得たくなるのは当然であり、読書はできなくなる。

②そして、ノイズ抜きの知とは、ネットサーフィンや、書籍でいえばエッセンスのみを抽出したビジネス書等になる。

③つまり、ノイズ込みの知を得る読書をするためには、働き方を変えていく必要があるのである。

というのが全体の流れです。

本書では、「半身で働こう。」と主張されています。

2.考察

このノイズ込みの知について考えてみると、

- 新聞を読むことは、求める情報だけでなくその他の情報も強制的にみることになる。

- 本は、要約を読むだけでなく全体を通して読んでみる。

- 動画は、倍速でないく通常の速度で見る。

などなど、近年話題になりそうな論点が、たくさん想起されます。

イノベーションは、様々なものの組み合わせから生まれるものであるため、偶然得られるようなノイズ込みの知は、非常に重要な意味を持っていると思います。

ちなみに、情報収集と割り切って、ネットでテクニックを駆使して情報収集を行うことや、動画見るときでも、完全に情報収集と割り切っている場合は倍速で見る等、どんどん行っていいと個人的には思います。最近では、AIを利用して時短とかもありますね。

なぜなら、こういった技術を駆使して効率よく時間を生み出すことにつながれば、結果的に働きすぎも解消され、読書時間も確保することができると思うからです。

しっかり、技術を使いこなし働く時間を短くし、自由時間を確保できれば、結果的に高付加価値を生み出す仕事につなげることもできるでしょう。そうすれば、好循環が生まれそうです。

3.まとめ

ノイズ込みの知の重要性を再認識することができました。

働く時間を意識しつつ、ノイズ込みの知を楽しむことと、質のよい仕事をすること、好循環になるようにしたいです。

<広告>